スポーツマッサージ(手技)ってどんなことするの?

手技療法は徒手で行う施術であり、直接患者様の痛みや違和感がある部位に対して施術を行います。

手技療法を行う目的やその種類はさまざまであり、整骨院や接骨院では広く行われる施術です。

ここでは、手技療法の目的や施術内容についてご紹介していきます。

【手技療法の目的と種類】

手技療法にはいくつかの種類があり、それぞれ目的も効果も異なります。

そのため、症状や患者様の状態に合わせて最適な手法を選択することが一般的です。

ここでは、手技療法の目的やその種類についてご紹介していきます。

●手技療法の目的

手技療法には「擦る」「揉む」「叩く」「押す」「震わす」といったさまざまな手法の手技(マッサージ)や、運動療法、ストレッチといったものがあります。

それぞれ身体に与える刺激も効果も異なるため、目的に応じて手技を使い分けなければなりません。

手技療法は症状が現れている部分だけでなく、それに関連する筋肉や神経組織、関節部に行うことで血行改善や新陳代謝を促進します。

そのため、痛みや硬さ、神経痛などの症状の緩和を目的とされています。

身体が感じる痛みやコリ、違和感といった症状は筋肉や関節部の硬さなどが原因となるものが多いため、それらの部位に適切な手技を加えることで症状の改善を図るのです。

●もみほぐし

手技療法として行われるマッサージには、筋肉を擦る、揉むといった施術を行います。

疲労や負担が蓄積してしまった筋肉は硬くなり、その結果血流が悪くなってしまうため、それらの筋肉をほぐすために使用される手法です。

手技療法の基本であり、整骨院・接骨院で行われる主な施術となります。

●運動療法

運動療法とは痛みや違和感、動きにくさを感じている部位を他動的に動かし、関節の可動域や筋肉の柔軟性を改善することを目的とした手法です。

筋肉が硬くなってしまうとそれに伴い関節の可動域の制限が現れることがあります。

そのような症状には運動療法を行い、関節の可動域訓練を行うことが多いです。

●ストレッチ

筋肉が硬くなってしまうと柔軟性が低下し、痛みや違和感を覚えます。

また、筋肉の柔軟性が低下した状態ではケガのリスクも高まるため、そのような状態を改善することを目的にストレッチが行われることが多いです。

スポーツマッサージ(手技)がもたらす効果とは?

手技療法が与える効果・作用

皮膚に与える影響

手技療法が皮膚に与える影響からみていきましょう。皮膚の近くにある神経を刺激することで、反射的に血管の拡張を促して、血流量を増加させ新陳代謝を高める効果があります。また、汗腺や皮脂腺を刺激することにより、皮膚呼吸を活発にして、腺の分泌物を取り除き皮膚の再生力を高め、同時に抵抗力を増加させる働きもあります。

筋肉に及ぼす作用

筋肉に及ぼす作用としては、筋肉中の血流量を増加させるよう働きかけ、それにより筋肉中の新陳代謝が良くなり、筋収縮力を回復させます。神経に及ぼす作用として、弱い刺激は、神経に対して興奮作用を起こさせます。また、強い刺激は反対に神経を鎮静させるよう働きます。運動前のウォーミングアップなどでは、弱い刺激のマッサージにより神経を興奮させ、反対に運動後や試合後では、強めに行ない神経の興奮を和らげます。

循環器系に及ぼす作用

循環器系に及ぼす作用では、軽擦法(けいさつほう)、及び揉捏法(じゅうねつほう)などの手技療法に大きな血液・リンパ液の流れを促進させ、老廃物を除去させて疲労の回復を早める効果があります。

血液・リンパに及ぼす作用

血液・リンパに及ぼす作用としては、血流量の向上だけでなく、リンパ液の動きも血流量と同等に流れが良くなります。

リンパの動きは静脈では運べない大きな不要物(たんぱく質、細胞の死骸など)を運ぶ下水道的な働きがあります。

そして重要なのは、リンパ球という細菌・ウィルスと戦う免疫の働きです。

免疫は自己以外のものを攻撃、殺傷、排除するという自然治癒力の中心的役割を担っています。

血液・リンパ液の流れをスムーズにするということは、細胞の新陳代謝を促し、自然治癒力を高めることになるのです。

手技療法の生理的反応

手技療法を「徒手にて人の体表面に機械的刺激を与えることで、生体に治療的反応を出現させようとする治療手技」ととらえています。

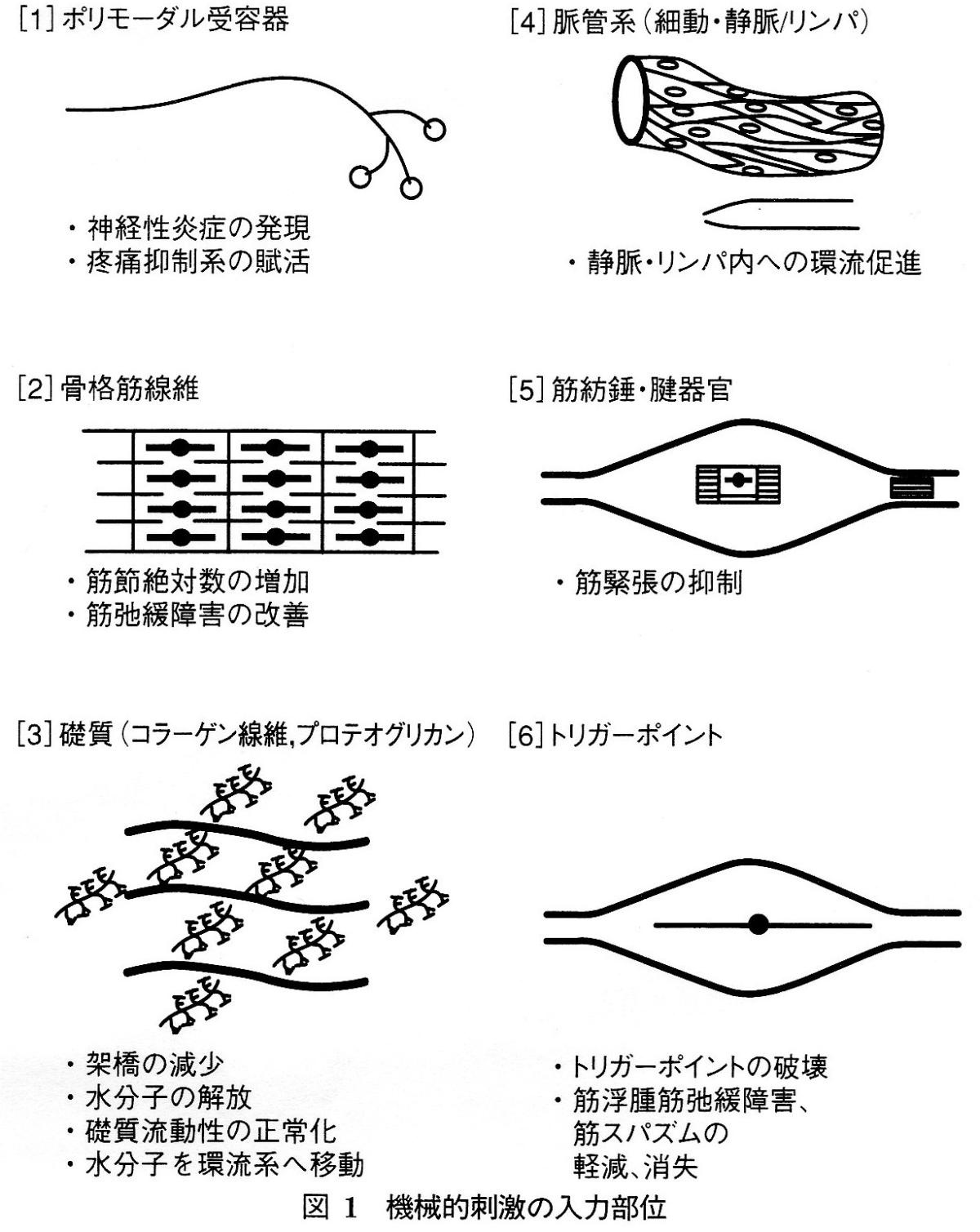

【機械的刺激の入力部位とそこでの生体反応】

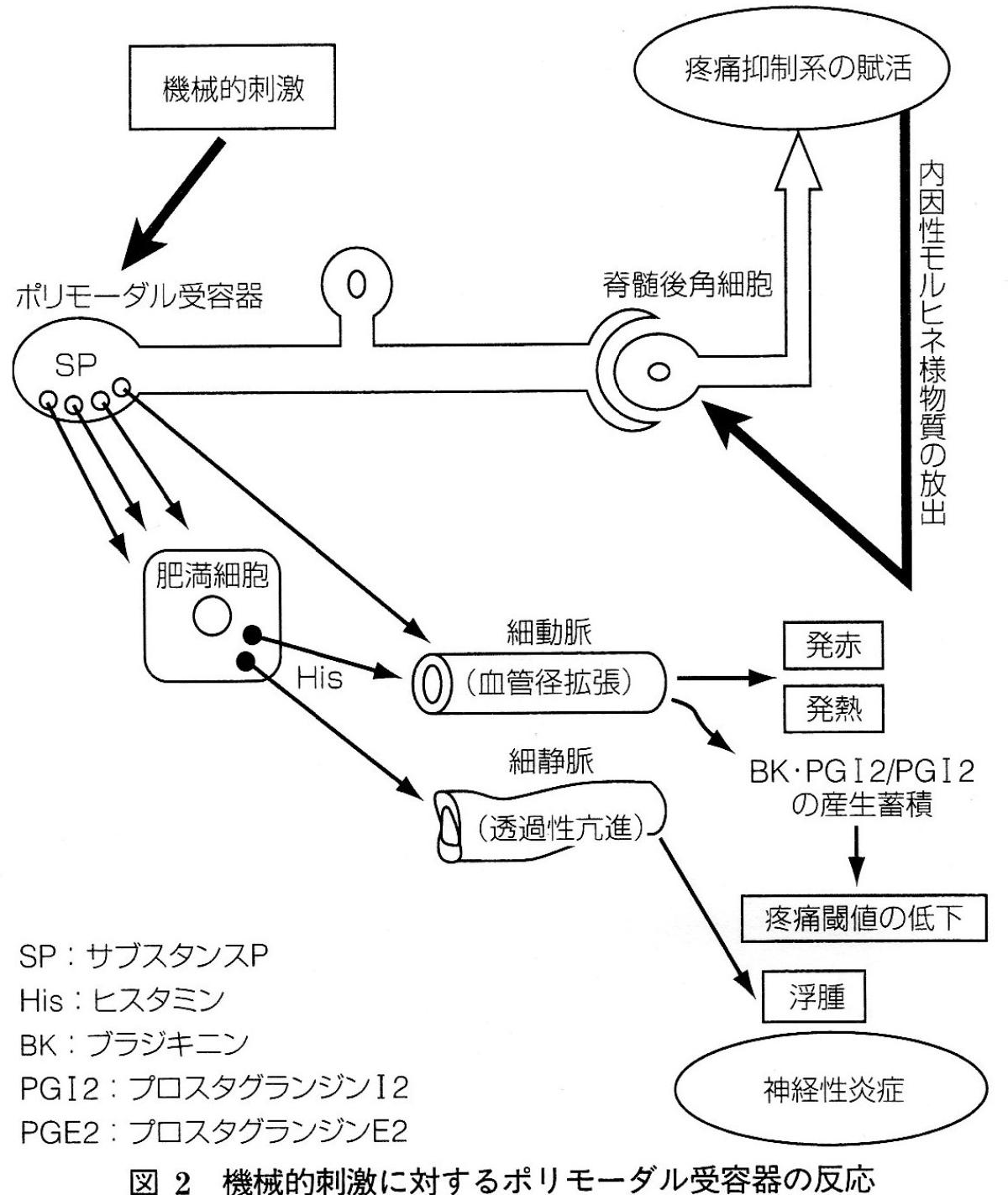

①ポリモーダル受容器の反応

・神経性炎症

機械的刺激がポリモーダル受容器に入力されると、局所の血管拡張、透過性亢進による発赤、発熱、浮腫そして疼痛閾値の低下が現れる。

・疼痛抑制系の賦括

ポリモーダル受容器に適切な機械的刺激が入力されると、「鎮痛」に加え、「筋緊張の抑制」「血管収縮の抑制」などの生体反応が出現する。

②骨格筋線維の反応

・筋節絶対数の増加と減少

筋に伸長や圧迫などの機械的刺激を加えると、その筋の筋節絶対数が増大し、筋が長くなるという生体反応が出現する。

・筋弛緩障害の改善

機械的刺激は直接的には筋弛緩の第2段階に作用する。さらに機械的刺激は局所循環の改善にも作用するため、間接的に筋弛緩の第1段階にも関与している。

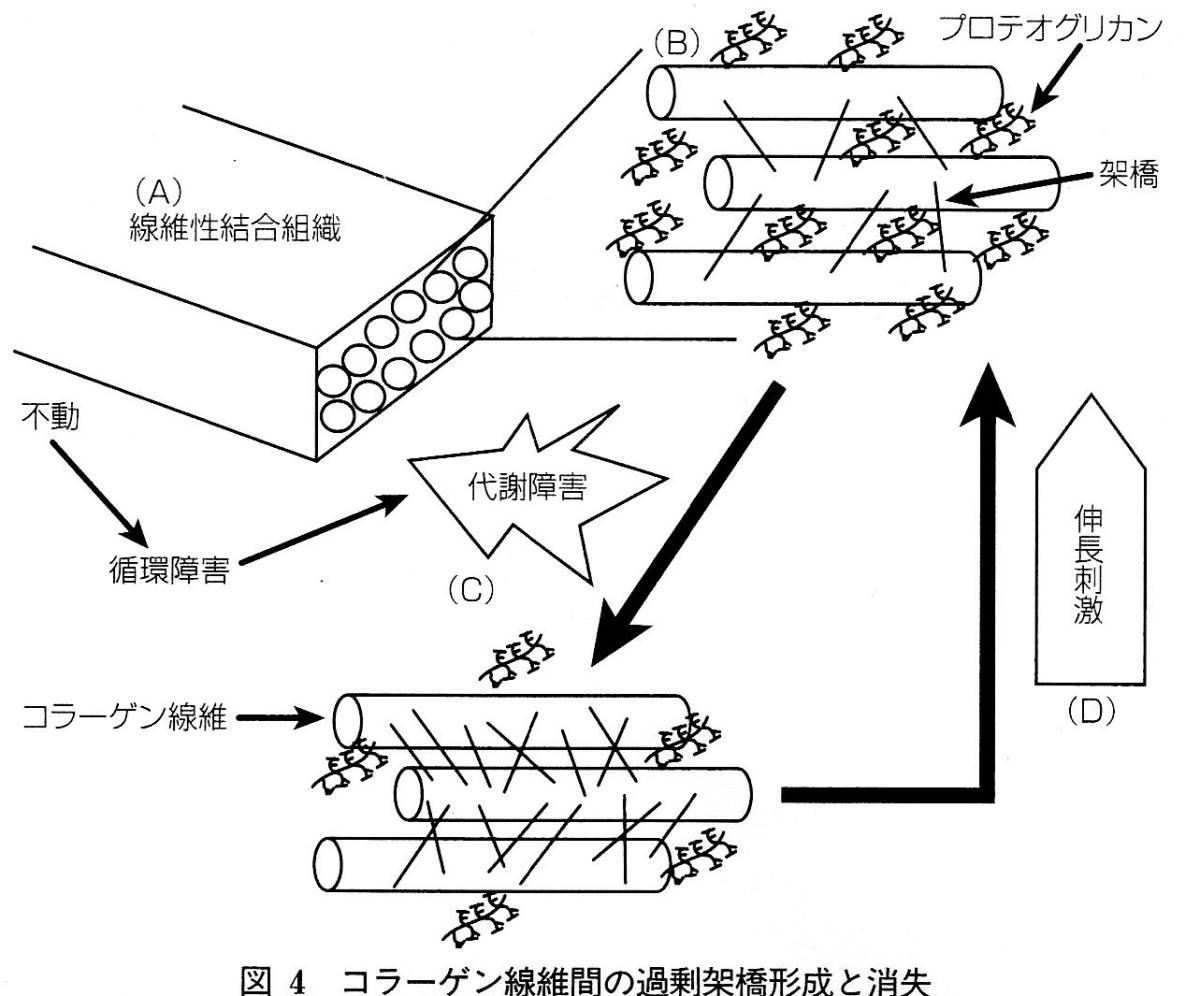

③結合組織の反応

・過剰な架橋の減少

↑

A:靭帯、腱、関節包、筋膜、腱膜、皮膚など

B:正常状態ではプロテオグリカンとコラーゲン線維の量的均衡はたもてれており、架橋形成は正常範囲内となる

C:代謝障害によりプロテオグリカンが減少するためコラーゲン線維間の間隔がある一定値以下になり、コラーゲン線維間に化学反応がすすみ過剰な架橋形成が出現する。

D:伸張刺激を加えることにより過剰な架橋が形成される。

コラーゲン線維に機械的刺激を入力することによりコラーゲン線維間および線維内の過剰な架橋が減少するという生体反応が出現する。(関節周囲軟部組織伸展性の改善)

・水分子をプロテオグリカン構造内より解放

↓

Ⅰ:循環障害に陥り多量の水分子がプロテオグリカン構造内に取り込まれ自由に移動できない状態。

Ⅱ:機械的刺激の入力によりプロテオグリカン構造内にとらわれていた水分子が解放されて自由に移動可能な水分子となっている

礎質に機械的刺激を入力することによりプロテオグリカンにとらわれ、移動できない水分子が自由に移動かのな水分子になるという生体反応が出現する。(局所循環の改善)

・礎質の流動性を高める

礎質に機械的刺激を入力することで、礎質の流動性が高まるという生体反応が出現する。

・水分子を還流系へ導く

礎質に機械的刺激を入力することで、組織間隙内の水が還流系へと移動する生体反応が出現する。

④脈管系の反応

・静脈およびリンパ還流の促進

静脈内には弁構造があり、静脈血の逆流を防いでいる。また毛細リンパ管には開口部に繋留状の構造がある

これらの構造により、還流系を含むその周囲結合組織に機械的刺激を加えることにより組織間隙内の水が還流系内へ導かれ、さらに還流系内を中枢側へ移動する生体反応の出現が期待できる。

⑤筋紡錘・腱器官の反応

・筋緊張の抑制

機械的刺激が筋紡錘および腱器官に入力されると、前者では拮抗筋(創反性抑制)後者では同名筋(Ib抑制)の筋緊張抑制という生体反応が出現する

⑥トリガーポイントの反応

・トリガーポイントの破壊

トリガーポイントを含む筋線維に適切な機械的刺激を加えることで、筋・筋膜疼痛症の原因と考えているトリガーポイントが消失する生体反応が出現する。

・筋浮腫・筋弛緩障害・筋スパズムの軽減、消失

トリガーポイントを内在する筋には、筋浮腫や筋弛緩障害および筋スパズムが出現する。機械的刺激は筋組織内の循環改善、運動細胞活動を抑制することによりこれら筋・筋膜性疼痛症の症候を軽減する生体反応を出現させる

参考文献:理学療法MOOK5 物理療法,シリーズ編集: 黒田幸雄・高橋正明・鶴見隆正,責任編集:篠原英記・鶴見隆正,2004年6月,第1版第3刷