現代病ともいえる「首こり」の多くは、パソコンやスマートフォンの長時間使用などが原因で生じるといわれています。

つらい首こりの予防や改善にはストレッチが有効なことが少なくありません。

首こりが起こる原因と正しい対処法を知って、首のこりを上手に解消していきましょう。

人間の頭部は約4~6kgと言われています。

まっすぐに向いているだけでも首にはストレスがかかりますが、頭頚部を下に傾けると負担が増えます。

例えば、頭を15度前に傾けると、首には約12㎏の力がかかります。

うつむく角度によって、負担の大きさが変わります。

スマホやパソコンを長時間使用するとうつむく姿勢となり、首にとって大きな負担となります。

また、同じ姿勢を続けることで、首や肩の筋肉が緊張して血流が滞り、疲労が蓄積し、凝りや痛みの症状が現れます。

さらに、運動不足や加齢に伴い、筋力が低下し、猫背になりやすい状態になります。

猫背は首が前に出て、首の後ろや横の筋肉が常に緊張している状態になります。

その結果、血流が悪くなり、首や肩の凝りや痛みを引き起こします。

首の凝りや痛み以外にも、頭痛やめまい、吐き気、しびれなどの症状が起こることもあります。

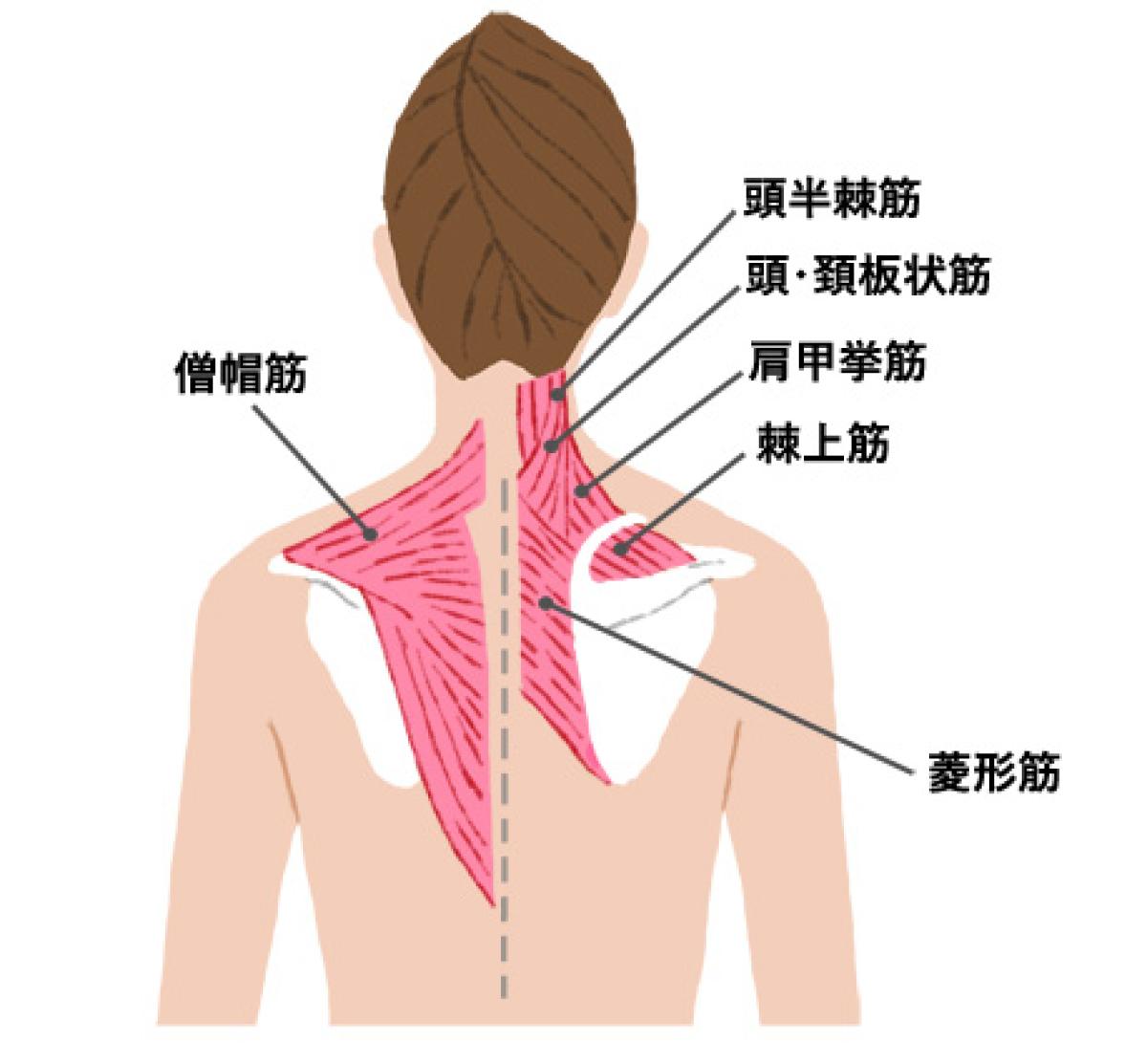

首は「回す」「上や下を向く」「傾ける」などの複雑な動きが可能です。

首に関する代表的な筋肉は、胸鎖乳突筋、僧帽筋、頭半棘筋、頭・頸板状筋、肩甲挙筋です。

これらの筋肉は、頭から肩甲骨周囲まで伸びているため、首と肩の両方に関与します。

■僧帽筋

肩こりに大きく関わっている僧帽筋は、首から背中上部の表層面にかけて存在します。

首や肩周辺の血液の循環が悪くなると肩こりを引き起こします。

肩こりがひどくなると、首も凝ってくるため、僧帽筋も首こりの原因となります。

僧帽筋は、腕を身体の横に広げる(肩甲骨外転)、肩をすくめる(肩甲骨を上に動かす)、頭を後ろに倒す(頸部の伸展)などの動作に作用します。

■胸鎖乳突筋

胸鎖乳突筋と頭板状筋・僧帽筋は、拮抗する(引っ張り合う)筋肉です。

頭を回転させたり、頭を斜めに傾けたりする働きをします。

また、首を屈曲させるのにも役立っています。

胸鎖乳突筋が凝ると、肩こりや首こりなどの原因になります。

■肩甲挙筋

肩甲挙筋は僧帽筋と共に肩こりに関係する筋肉の一つです。

首から肩甲骨に付いている筋肉で、この筋肉は肩をすくめる(肩甲骨を上に動かす)、首を傾けるなどの動作に作用します。

この筋肉が硬いと棘上筋(腕を外に上げる筋肉)がうまく働けないため、肩を上げづらくなります。

■頭半棘筋

頭板状筋の下にある筋肉で、頭を後ろに反らせる働きがあります。

■頭・頸板状筋

頭・頸板状筋は、頸椎(首の骨)の後ろ側にある筋肉で、頭半棘筋と同じく、頭を後ろに反らせたり、頭部を回旋させたりする作用があります。

①頭を支えることによる負荷

首こりが生じるのは、直立歩行をする人類の宿命ともいえます。

2本の足で直立して活動するようになったヒトは、重たい頭を首や肩で支えなければならなくなりました。

頭の重さは体重の8~10%といわれています。体重の1割近い重さの頭を支えるため、首と肩には日常的に負荷がかかった状態になっており、それが首こりの一因になっていると考えられます。

②長時間同じ、または悪い姿勢でいることによる筋肉の緊張と疲労

姿勢も首こりの原因のひとつです。

首や背中が緊張し、負荷がかかるような姿勢で長時間過ごしていると、こりが生じやすくなります。

具体的には、スマートフォンの長時間使用によるスマホ首(ストレートネック)、デスクワーク中心の座りっぱなしの生活、ドライバーや美容師のように仕事で同じ姿勢を長時間続けやすい場合などが当てはまります。

同じ姿勢の連続は、首や肩の筋肉に無意識に負担をかけます。猫背や前かがみといった、クセのある姿勢にも同じことがいえます。

③眼精疲労

目の使いすぎによって眼球周辺の筋肉が疲れることを眼精疲労といいます。

眼精疲労が生じると、物を見たりピントを合わせたりするのに時間がかかり、姿勢が悪くなることがあります。

その結果、肩こりや首こりを引き起こしやすくなります。

長時間のパソコン作業、スマートフォンやタブレットなどの画面を長く見続けることは、目の酷使につながり、眼精疲労を生じさせることがあるため、要注意です。

④運動不足

日頃から体を動かさず、筋肉が使われない状態が続くと、筋肉に緊張や疲労が生じやすくなります。

加えて筋肉量も減ってしまうため、結果として肩や首がこる原因となります。

反対に、日頃から運動などで体を動かす機会が多く筋肉量の多い人は、血行不良を起こしにくく、こりが生じにくい傾向にあることがわかっています。

⑤精神的なストレス

私たちは過剰なストレスを受け続けると、自律神経の働きに乱れが生じ、血行障害が起こりやすくなります。

そして血行障害が首周辺の筋肉に生じると、首こりの原因となります。

また、精神的なストレスは脳の働きを妨げる原因にもなり、脳の働きの低下は、筋肉などの血流不足を生じさせ、筋肉のこりを引き起こしやすくなります。

①日常的な姿勢の改善

日常生活には、首や肩のこりを招きやすい動作や姿勢がたくさんあります。

まず、慢性的な姿勢の乱れ。これは頭蓋骨と首の骨をつなぎ、首の後ろ側の僧帽筋よりも奥深くにある後頭下筋群(こうとうかきんぐん)とよばれる筋肉に負担をかけ、こり固まらせます。

特に、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの画面を見るため、不自然に下を向いた姿勢を続けていると、筋肉への負担は増えます。

それによって血流も滞り、こりが生じやすくなるほか、ストレートネックにもつながるため、首の筋肉にさらに負担をかけてしまいます。

こうした姿勢をとらないよう、日常的に意識することが大切です。

また、良い姿勢を意識していても、同じ姿勢を長時間とり続けると、首や肩のこりを引き起こすことがあります。

この後に紹介する首や肩まわりの運動やストレッチを日々心がけ、疲労を蓄積させないようにするのも重要な予防策のひとつです。

②日常生活や運動などで体を動かす

運動不足で筋肉を動かさない時間が続くと、筋肉の血流が減って疲労がたまり、こりが生じやすくなります。

適度な運動で体を動かし、筋肉の血流不足の予防や改善に努めましょう。

体を動かすことは、わざわざスポーツをしなくても、通勤や買い物などで歩く、階段の昇降をするといった日常の動きの延長でも、十分に実現可能です。

積極的に取り入れていきましょう。

③ストレッチをする

ストレッチで筋肉を伸ばしてほぐし柔軟性を高めることは、血流を良くし、首や肩のこりの予防・解消に効果があります。

ただし、力を入れて無理に伸ばそうとすると、かえって筋肉を傷めてしまう危険性があります。

痛みが出ない程度の軽い負荷からはじめ、少しずつ強度を上げていきましょう。

また、ストレッチには筋肉の柔軟性を高めるだけでなく、リラクゼーションによる精神的ストレスを緩和する効果も期待できます。

④ストレスをためない

精神的なストレスも、筋肉にこりを生じさせる要因です。

定期的にストレスの緩和や解消をすることは、首こりの予防になります。

趣味に没頭するなど自分なりのストレス解消法を持っておき、首こりの予防に努めましょう。

⑤首や肩を冷やさない

夏のエアコンによる冷やし過ぎや冬の寒さは、血流を滞らせるうえ、寒さで体を縮めることによって筋肉が緊張し、こりの原因になります。

冷気をなるべく避け、首や肩を冷やさないようにすることが大切です。

もしも冷えてしまったときは、蒸しタオルやカイロなどを使って首と肩を温めたり、湯船に首までつかったりして血流を促しましょう。

ストレッチは反動をつけずに、15秒~30秒ゆっくり行ってください。

呼吸を止めないように行いましょう。

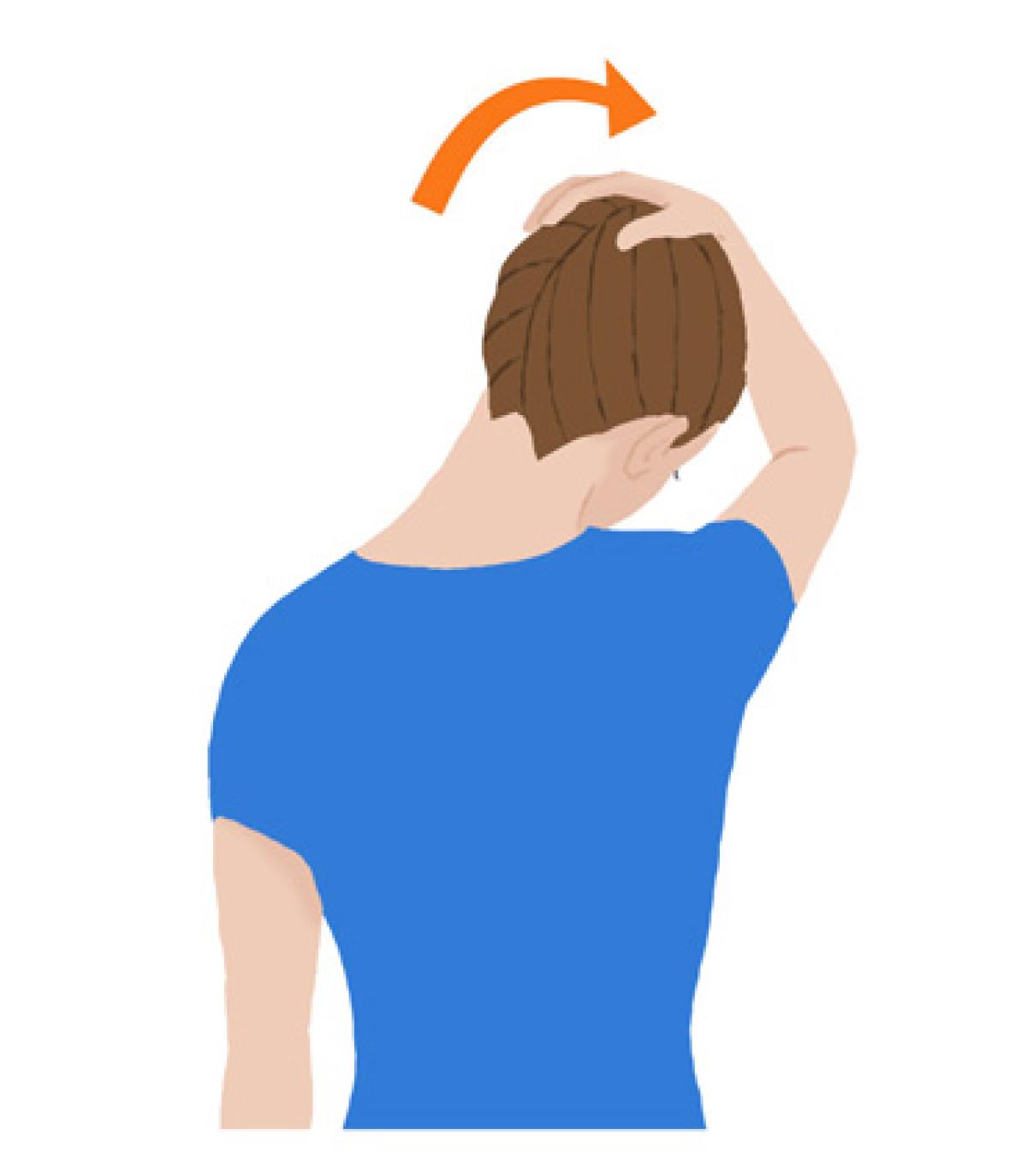

① 左腕を下ろす

② 右手で左側頭部を持ち、右斜め前に倒す

③ 15~30秒キープ

④ 反対側も同様に行う

① 足を肩幅くらいに広げ、両手で後頭部を押さえる

② 首を前に傾ける

③ 15~30秒キープ

首を前に傾ける時は、力を入れて傾けるのではなく、頭の重さで傾けるようなイメージで行います。

背中が丸まらないようにし、身体が前に倒れないように気を付けてください。

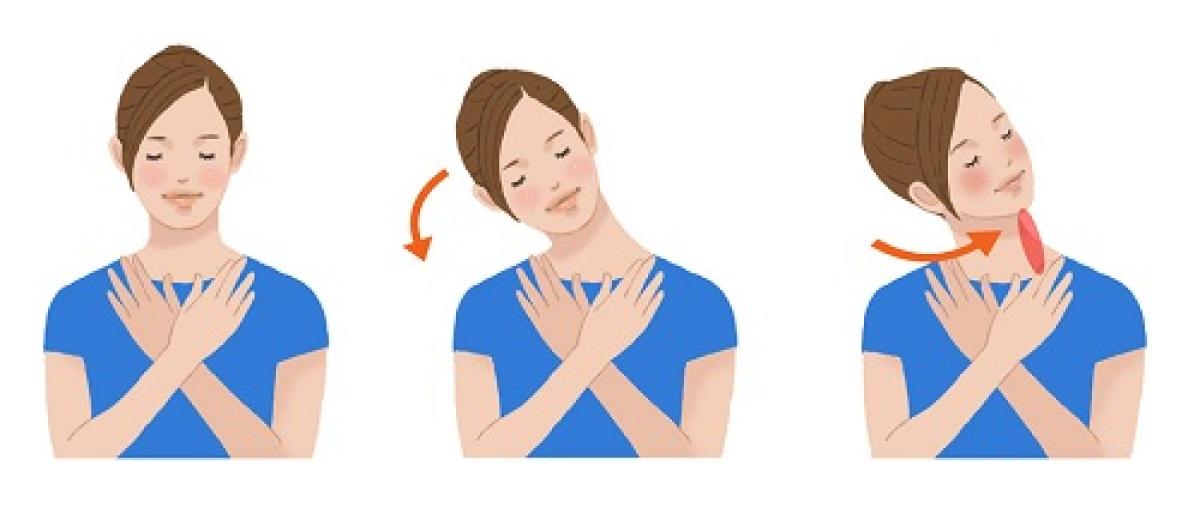

① 手を軽く組んで、親指が鎖骨にかかるよう胸の上に置く

② 首を45度右に曲げる

③ そこから左に45度回します

④ 反対側も同様に行う

SEARCH

CATEGORY

GROUP

よく読まれている記事

KEYWORD