今回は、【抗重力筋】についてご紹介していきます。

抗重力筋(こうじゅうりょくきん)とは、文字通り【重力】に【抗う】ことを指します。

地球上の生物であれば水中にいる時以外、立っている時も、座っている時も、寝ている時も体は重力の影響を受けます。

重力は一定のため、加齢に伴い筋力低下などが生じた場合、筋肉の弛みなどが出てくるのはこのためです。

抗重力筋は、姿勢保持にも重要な筋肉と言われており、特に高齢者の方々の【動ける身体づくり】には欠かせない筋肉になります。

そんな抗重力筋についてご紹介していきます。

抗重力筋(こうじゅうりょくきん)とは、地球の重力に対して立っている時や座っている時などの姿勢を保持する筋肉のことを言います。

この抗重力筋は、運動など体を動かしているときに働く訳ではなく、無意識に姿勢を保持しているときに働いている筋肉です。

つまり、立位や座位などの姿勢を保持している時は、重力と抗重力筋とが均等に釣り合っていることを意味します。

例えると、生まれたばかりの赤ちゃんは重力に対して抗重力筋がまだ発達していないので座ったり、立つ事ができません。

成長と共に、まず抗重力筋が鍛えられていき座ったり、立つことができるようになります。

抗重力筋は、日常生活で常に働いている部位ですがこの筋肉が衰えてしまうと重力に対して正しく姿勢を保持することが難しくなります。

そのため高齢者の姿勢保持に非常に重要な部位となります。

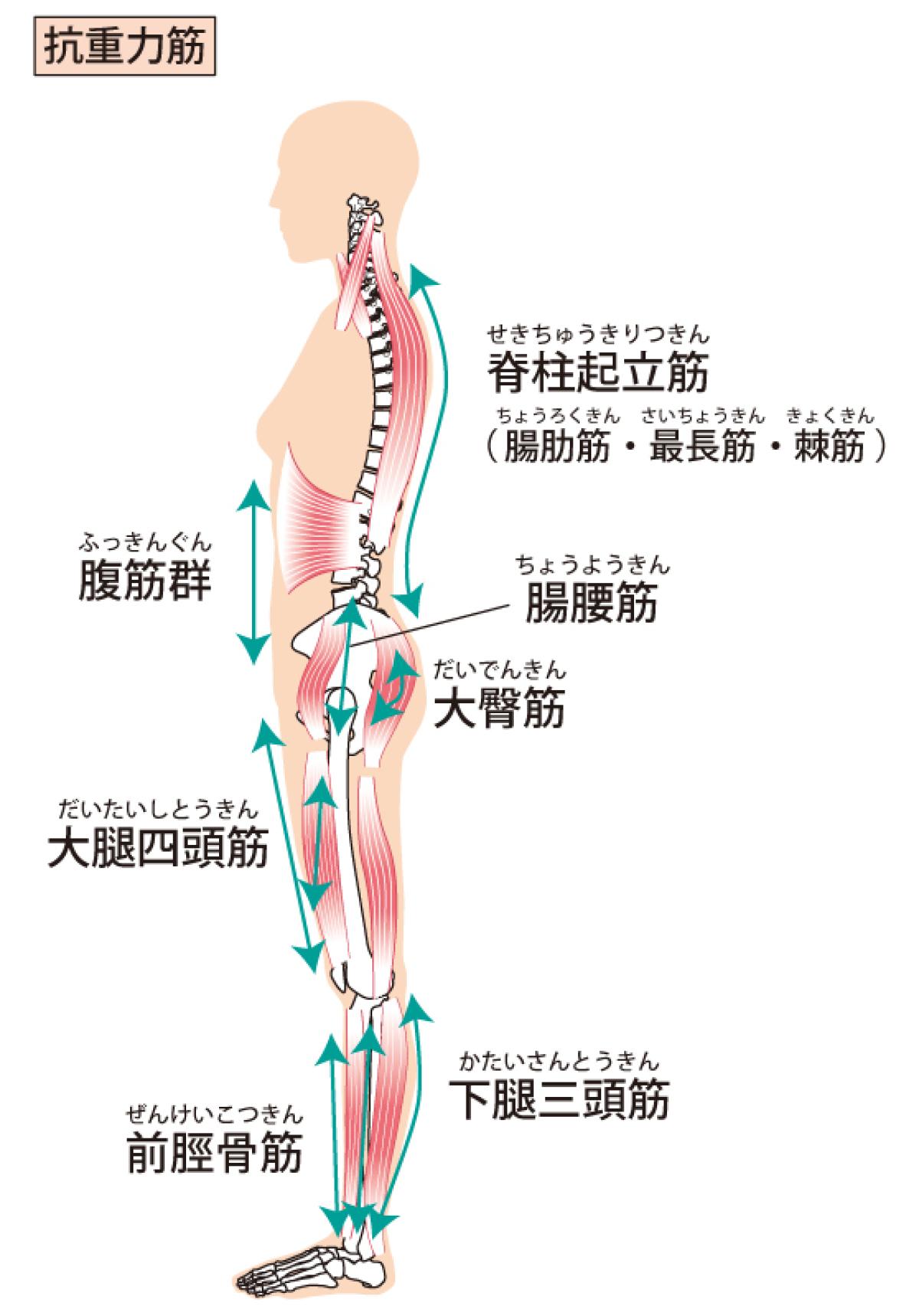

抗重力筋を大別すると5箇所が挙げられます。

背中:脊柱起立筋

腹筋:腹直筋、腸腰筋

お尻:大殿筋

太もも:大腿四頭筋

ふくらはぎ:下腿三頭筋、前脛骨筋

この背中・腹筋・お尻・太もも・ふくらはぎの抗重力筋が前後に働きながら重力に対してバランスを保っていることになります。

抗重力筋の働きは、基本的な立位姿勢からの重心線がズレるのを直ちに補正することにあります。

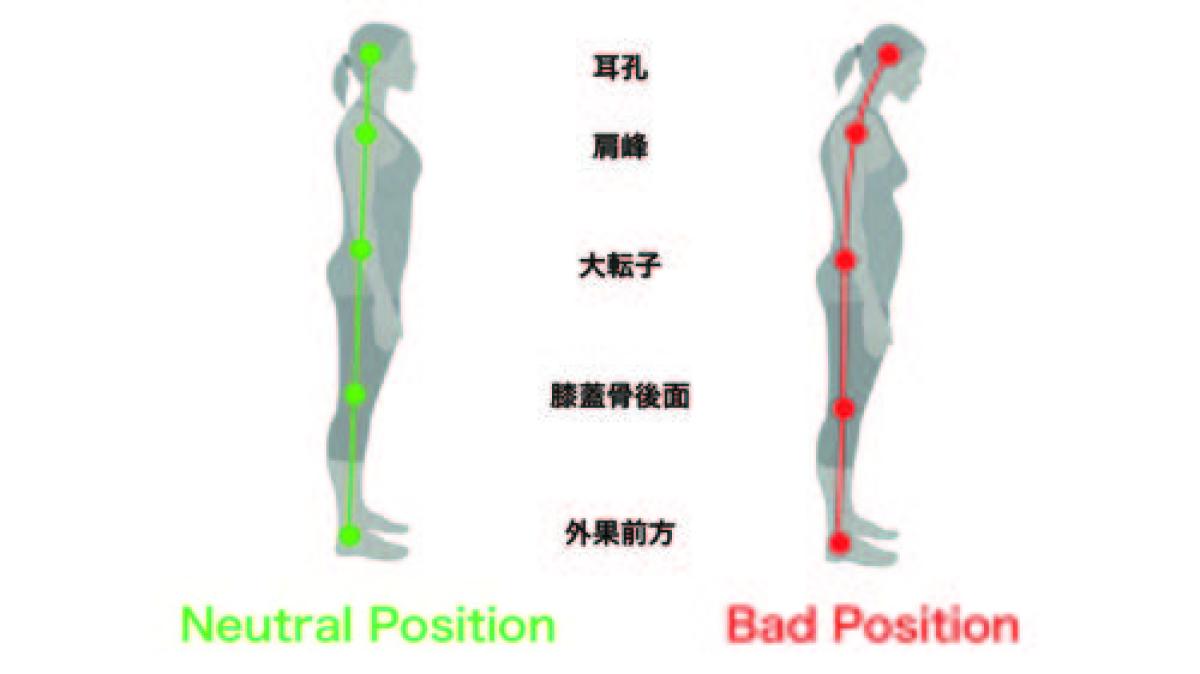

理想とされる基本的な立位姿勢には「ニュートラルポジション」という姿勢があります。

ニュートラルポジションは、重力に対してもっとも効率的に身体を支えることができる姿勢です。

図のランドマークを確認していきましょう。

【基本的な立位姿勢(ニュートラルポジション)】矢状面で以下の5点が直線上の位置する姿勢

①耳孔(やや後方)

②肩峰(前方)

③大転子(やや後方)

④膝関節中心のやや前方(膝蓋骨後面)

⑤外果の前方(外果の5〜6cm前方)

通常の立位姿勢は、腹筋や太ももの筋肉よりも背中やふくらはぎの筋肉が重要な働きをしています。

具体的には…

・足関節の場合は、重心線は外くるぶしより前方を通るため身体は前に倒れやすくなります。

それに対してふくらはぎの筋肉である【下腿三頭筋】が働くことで姿勢を保持します。

・股関節の場合は、重心線は大転子のやや後方を通るため上半身はやや後方に倒れやすくなります。

これに対して「腸腰筋」が働くことで姿勢を保持します。

実際には姿勢の前後の変化によって重心は前後に変動しやすいためお尻の筋肉【大殿筋】も相互に働いていることになります。

・脊柱の場合は、重心線はやや前方を通過するため上半身は前方に倒れようと作用します。

これに対し【脊柱起立筋】が働くことで姿勢を保持します。

どの筋が活動するかは、重心線と各関節との位置関係により異なります。

前後方向に重心位置がズレてしまうとそれを補助しようと他の筋肉が過剰に働きます。

いつも同じ部位に疲労が溜まる場合は、長年の癖や身体の傾きの影響によってこの姿勢が崩れている場合がありますのでチェックしておきましょう。

次に理想とされる安定した座位姿勢には、図のランドマークで示された姿勢があります。

【基本的な座位姿勢】矢状面で3点が直線上の位置する姿勢

①耳孔

②肩峰

③大転子

【骨盤の基本的位置】

ASIS(上前腸骨棘)とPSIS(上前腸骨棘)を直線で結んで座面と水平を保っている姿勢

座位姿勢では、主に体幹の支持性が重要です。この体幹の支持性を高めるためには、腹直筋・腹横筋・腹斜筋の働きによって腹腔内圧を高める効果があります。

腹腔とは、上下を横隔膜と骨盤、前後を腹直筋、腹横筋、腹斜筋及び脊柱で囲まれた楕円状の空間です。

座位姿勢の安定性を高めるためにはこの腹腔内圧を高める、ランドマークに沿った姿勢の保持が重要です

抗重力筋は、通常日常生活を送っているだけでも常に働いている筋肉です。

しかしながら、筋力は加齢と共に衰えていくものです。

日常生活の中で立ち座りや立っていることがつらくなったと感じている高齢者はこの抗重力筋の低下が起こっている可能性があります。

特に外出する機会が減り、日中は椅子座りTVを見ている時間が増えている高齢者の方は、下半身の抗重力筋が弱化してしまうため抗重力筋同士のバランスを崩して姿勢が崩れてしまいます。

そのため高齢者の腰痛予防や転倒予防には「抗重力筋」が低下しないようエクササイズしていくことが大切です。

抗重力筋の強化を行うことで「ロコモ」や「サルコペニア」の予防にも効果が期待できます。

ロコモティブシンドローム(locomotive syndrome)とは、

「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態 」を指します。

略称は「ロコモ」、和名は「運動器症候群」と言われます。

運動器とは身体を動かすために関わる組織や器管のことで、骨・筋肉・関節・靭帯・腱・神経などから構成されています。

高齢化社会を迎えている日本では、平均寿命は約80歳に達し、運動器の障害によって、日常生活に支援や介護が必要となる方が増加しています。

平均寿命が延びている分だけ運動器の健康を長く保ち続ける必要があり、国民一人一人が運動器の健康維持に対して関心を向け、ロコモティブシンドロームを予防するための運動習慣が推奨されています。

サルコペニアとは、筋肉の量が減少していく老化現象のことです。

25~30歳頃から進行が始まり生涯を通して進行します。

主に不活動が原因と考えられていますが、そのメカニズムはまだ完全には判明していません。

サルコペニアは、広背筋・腹筋・膝伸筋群・臀筋群などの抗重力筋において多く見られるため、立ち上がりや歩行がだんだんと億劫になり、放置すると歩行困難にもなってしまうことから、老人の活動能力の低下の大きな原因となっています。

筋力・筋肉量の向上のためのトレーニングによって進行の程度を抑えることが可能ですので、歳を重ねる毎に意識的に運動強度が大きい運動(レジスタンス運動)を行うことが大切です。

頻繁につまづいたり立ち上がるときに手をつくようになると症状がかなり進んでいると考えられ、積極的にトレーニングを行うことがその後の生活の質的な安定に大いに役立ちます。特につまづきは、当人や周囲が注意力不足のせいだと思い込んでいることが多いため、筋力の低下が原因と気付かない場合があり、注意が必要です。

SEARCH

CATEGORY

GROUP

よく読まれている記事

KEYWORD